Nossa percepção visual é tridimensional: largura, altura e profundidade. Distinguimos largura e altura de acordo com a posição da imagem de um objeto na nossa retina, e profundidade de acordo com a diferença de posição em cada olho. Coloque seu dedo na frente do rosto a quinze centímetros e feche um olho. Depois, abra esse olho e feche o outro, sem mover o dedo. O dedo parece se mover, pois está sendo visto de uma posição relativamente diferente. Quanto mais próximo do rosto, mais evidente esse efeito. Nosso cérebro usa essa diferença para criar a percepção de profundidade. Continue Lendo “A evolução da visão bilateral: quando cada olho passou a estar conectado aos dois lados do cérebro”

Categoria: Desenvolvimento

De luzes e de sombras

Genes para monogamia em ratinhos fofos: o que há de verdade na relação entre genes e comportamento

Das sombras surgem seres de escuridão. Sem existência própria, desaparecem sob a luz, dela se escondem, mas a ela perseguem sempre, curiosos pelo luminoso. Na luz plena e desimpedida inexistem. A escuridão inteira é seu próprio lar. Podem as sombras mover as coisas? Ora, as coisas inanimadas, não, mas os vivos, ah … os vivos, estes se movem por si, e sua imaginação se encarrega de dar vida a qualquer canto escuro.

Sombras não podem mover coisas. Este foi o grande argumento de Thomas Huxley (1825–1895), conhecido como o buldogue de Darwin, ao defender um materialismo, segundo ele, fundamentado no darwinismo. Em uma palestra que ficou famosa, Huxley dizia que, da mesma forma que não haveria nenhuma enteléquia, nenhuma entidade sobrenatural, nenhuma energia misteriosa que operasse a transformação do vapor em água líquida, em gelo, em gás, seria dessa mesma forma que as leis físicas seriam suficientes para dar conta de outros fenômenos, também naturais, como a vida e a mente. Huxley descartou que devêssemos supor a existência de uma energia vital, um espírito, uma mente imaterial que concorresse na explicação da vida.

À época os cientistas estavam descobrindo a eletricidade, e fazer corpos de sapos mortos se moverem com descargas desta nova ‘substância’ elétrica se tornou entretenimento fácil para a aristocracia. Estas ‘experiências’ públicas de revivificação reanimaram a discussão sobre o que nos tornava vivos, uma discussão antiga, que remonta aos primeiros autômatos, hidráulicos ou mecânicos, estatuetas que se moviam, dançavam, tocavam instrumentos, ou jogavam água nos passantes (para o divertimento de entediados aristocratas escondidos em meio ao jardim), experiências que estimularam a imaginação de toda uma época ao simular o ressurgimento da vida em um corpo morto. Novamente a humanidade entretinha o sempre atual sonho de sair de sua condição de mera criatura, para assumir o posto de criadora.

Mary Shelley (1797-1851), uma das primeiras britânicas a ter grande e reconhecido sucesso na literatura, criou um personagem, em muitos sentidos, imortal. Seu Frankenstein era uma montagem de peças de outros seres, pedaços que ganham vida, que adquirem uma consciência unificada após uma forte descarga elétrica. Em muitos sentidos este foi um século eletrizante. Um século que teve gênios como Lamarck, Darwin e Freud, os dois primeiros retirando o ser humano do centro da criação divina, e quiçá deixando de lado toda e qualquer divindade, e o último retirando-nos do centro de controle de nossas próprias ações, doravante comandadas a partir das trevas do inconsciente.

Todas estas metáforas giram ao redor do surgimento da vida, mais que isso, um passo além disso, giram ao redor do surgimento de agentes conscientes a partir da matéria bruta. Enquanto para alguns esta agência consciente requer um salto qualitativo, não podendo ser explicada meramente por leis físicas, e aqui falamos de Descartes, e de religiões em geral, para outros, como Huxley, essa aparência de um salto qualitativo era fruto de nossa ignorância. Para ele, era apenas uma questão de tempo até que as leis da psicologia ou da biologia pudessem ser reduzidas aos átomos da consciência e, superada nossa ignorância acerca destes fenômenos, veríamos que o surgimento da vida passaria a ser explicado como uma mudança de fase, como o surgimento da água, líquida, a partir da condensação do vapor, de água. És água, e à água retornarás.

Para Huxley e, de modo mais amplo, para boa parte da fisiologia e da psicofísica daquele tempo, era importante não deixar renascer qualquer tipo de animismo, era importante eliminar explicações que envolvessem energias vitais, que permitissem o intercurso de entidades mágicas. O vitalismo fora um influente princípio nos séculos XVII e XVIII, mas foi lentamente perdendo força nos meios científicos[1], dado que experimentos terminaram por refutar suas explicações.

Neste período vive também Émile Durkheim (1858–1917), sociólogo francês e, de fato, o principal formulador da própria Sociologia, ao lado de nomes como Karl Marx e Max Weber. Durkheim se opõe fortemente à escola da psicofísica, defendendo que as representações, as imagens mentais e sensações, não são como sombras, dado que as representações poderiam ter um efeito causal sobre nossos pensamentos e comportamentos. Diferentemente de Huxley, Durkheim defende que há algo além das leis físicas atuando na mente, que este algo são as representações (que em conjunto comporiam um espírito), e que estas representações poderiam uma estimular a outra, ativando o organismo, ativando a matéria nervosa que lhes serve de residência.

Em oposição a Durkheim, William James (1842–1910), eminente psicólogo norte-estadunidense, defenderia que a memória é estática, é um resíduo orgânico deixado pelo funcionamento neural: em uma linguagem mais contemporânea, diríamos que é um conjunto de sinapses (conexões entre neurônios) estruturalmente modificadas. Em nossa luminosa metáfora, as redes neurais seriam, para James, a luz que gera múltiplas sombras (sensações, representações, abstrações) e que, findas as sensações, restariam apenas as marcas orgânicas de sua prévia existência, um conjunto de sinapses reforçadas pela experiência. Esta rede neural modificada pela experiência facilitaria o surgimento posterior de novas réplicas destas mesmas sensações (lembranças destas sensações), ao facilitar a replicação no agora daquele anterior funcionamento neural.

Nesta influente visão do comportamento, as sensações, as representações, nossos pensamentos e abstrações, seriam apenas sombras (os filósofos dão a isso o pomposo nome de epifenômenos). Ora, sombras não poderiam ser causa de mais nada, pois elas são passageiras, e comandadas pela luz. Nossa memória, a cada instante que lembramos de nossa falecida e querida avó, nossa memória é uma nova memória, uma nova imagem mental (leia-se, funcionamento neural) construída no aqui e no agora, e que só pode ser construída à semelhança do passado porque essas sinapses são estruturas morfológicas que dão uma certa continuidade entre experiência passada e memória presente. Uma boa metáfora é a de uma rede de canais: se alteramos a estrutura física (a morfologia) da rede de canais, o fluxo de água também se altera; a cada nova descarga de água, o fluxo será novamente igual ao do passado porquanto a rede de canais se mantenha intacta. Para William James, a rede de canais é a memória, a descarga de água são os estímulos do mundo externo, e o fluxo de água são nossas sensações, representações, abstrações, pensamentos. Para replicar (lembrar) um mesmo funcionamento (sensação) basta que a rede neural se mantenha (memória) e que a estimulação externa seja similar à que tivemos no passado: ao vermos uma velhinha na rua, lembramos de nossa falecida avó, ainda viva em nosso imaginário.

Durkheim rebate esta posição de James. Para Durkheim as representações (sensações, pensamentos, abstrações) não são sombras, não são epifenômenos. Em realidade, ele coloca em xeque a própria noção de epifenômeno: dizer que elementos ou propriedades no mundo, como as representações, podem ter maior ou menor poder causal seria, segundo Durkheim, compreensível; mas dizer que representações não podem ter efeito algum, isso lhe parece um equívoco. Por que, afinal, algo que tem uma existência real seria impedido de gerar consequências neste mesmo mundo real? De onde viria uma tal proibição? O fato de que sombras não causam a si próprias não as impede de terem efeitos no mundo. Objetos se escurecem ao adentrar zonas sombreadas, em dias quentes, procuramos uma sombra para reduzir nosso calor. Sombras têm efeitos no mundo real.

Apesar de sua fundamental importância para a Sociologia, Durkheim foi ignorado na Biologia, e duvido que neurocientistas trabalhando hoje com os mistérios da mente sequer tenham ouvido falar dele. No entanto, todo o seu discurso sobre a mente vem sendo inadvertidamente reabilitado por pesquisadores que adotam uma abordagem organizacional para explicar a mente, entre os quais me incluo. Para estes pesquisadores, a mente seria uma organização no sistema nervoso, uma organização autônoma, que lê tanto o mundo externo (ambiente) quanto o mundo interno (corpo) para a tomada de decisão. É interessante notar que, sendo uma organização, a mente não seria propriamente material, mas sim uma específica organização da matéria. Isto explicaria de certa forma o insight de gerações de filósofos e pesquisadores que postularam a imaterialidade da mente. A mente seria então uma organização autônoma que buscaria atingir seus próprios objetivos e que, para isso, se utilizaria tanto de ferramentas externas (teias, ninhos, martelos, bigornas, computadores) quanto de ferramentas internas (genes, hormônios, proteínas de membrana). Para ressaltar esta autonomia (e não independência) da mente em relação ao corpo, vou finalizar esta nossa digressão histórica comentando pesquisas recentes sobre uns ratinhos fofos que formam casais para a vida inteira, até que a morte os separe.

Os arganazes (ou ratinhos fofos) formam pares monogâmicos (casais para a vida toda), e recentemente foi desvendada a genética subjacente a este peculiar estilo de vida matrimonial. Primeiro, ficou claro que níveis maiores de ocitocina e vasopressina (neurotransmissores que conectam certas sinapses, as ligações entre neurônios), em locais específicos do cérebro, auxiliam na monogamia. Espécies irmãs e não monogâmicas desses ratinhos regulam para baixo (diminuem a produção de) estes neurotransmissores. O mesmo vale para a regulação da expressão de dopamina (outro neurotransmissor), também acentuada em regiões específicas do cérebro monogâmico. Estes resultados foram noticiados como sendo a descoberta do interruptor genético da monogamia: dos genes que regulam para cima a expressão dos citados neurotransmissores. Contada desta forma, parece que nossas ratinhas e ratinhos não têm opção: dado que esta espécie possui este gene, um indivíduo qualquer desta espécie será necessariamente monogâmico. Mais que isso, parece que seu destino conjugal já está traçado em sua genética. Agora, o que esta história deixa de lado (ou conta apenas nas entrelinhas) é que a ativação do gene regulador da monogamia só acontece depois que o casal decidiu ficar junto. Percebam o detalhe: o casal decidiu ficar junto, não foi nem um, nem outro indivíduo: quando um não quer, dois não casam. Assim, uma ratinha em sua vida normal copula muitas vezes com muitos ratos antes de formar um casal, pois há um processo de escolha que antecede a monogamia. Pode acontecer de pares nem se formarem: alguns indivíduos podem não se reproduzir. Pode acontecer de casais de ratinhos já formados copularem fora do matrimônio, e continuarem casados. O que esta nova história, agora mais detalhada, revela é que os genes não são a causa da formação de um par monogâmico, eles não tomam a decisão pelos indivíduos. Eles são ativados pelo indivíduo após uma série de decisões feitas pelo casal: vou cortejar esta fêmea, vou aceitar copular com este macho, este macho parece ótimo e vou ficar por aqui com ele após a cópula, esta fêmea foi incrível e vou ficar com ela mais um tempinho. Só após copularem e permanecerem juntos por ao menos 6h é que os tais genes da monogamia são ativados. A ativação dos genes não é a causa da formação do casal, mas sim a consequência de uma decisão do casal, e a decisão poderia muito bem ter sido outra, porque ela depende da experiência de vida de cada um dos envolvidos, depende do que aquela fêmea em particular aprendeu sobre machos em geral, experiências com outros machos que a fizeram ao final escolher aquele macho em particular. O que esta história mais detalhada transparece é que os genes são uma ferramenta utilizada pelos ratinhos para estabelecer uma relação monogâmica. Os sujeitos da decisão são os indivíduos, os organismos, e não seus genes. O que esta história mais detalhada mostra é que não podemos confundir a influência que um gene possa ter na expressão de um comportamento com as decisões do indivíduo ao se comportar de uma ou outra maneira. Sofremos muitas influências, por exemplo, a fome me influencia a ir em busca de alimento. Mas a fome não decide por mim: eu posso decidir buscar alimento mais tarde, porque eu tenho um sistema cognitivo que é autônomo em suas decisões, autônomo em relação aos estados internos de meu corpo (minha fome, meus genes), e em relação aos estímulos do ambiente externo. Percebam que minhas decisões não são independentes destas influências: autonomia não é independência. A decisão de formar um par monogâmico é minha, mas ela não terá efeito se os ratinhos não tiverem como aumentar a expressão de genes particulares em locais específicos do cérebro: a decisão depende de que os genes funcionem para ser efetiva, do mesmo jeito que, para ser efetiva a decisão, os ratinhos precisam ter um coração batendo, pernas funcionando, pulmões em bom estado e … genes específicos em locais particulares, em bom funcionamento. Esta autonomia tem sido deixada de lado na história da Etologia (o estudo do comportamento), e postulamos ora que somos fruto do meio (Skinner), ora que somos maquinetas instintivas (Lorenz). O problema é que em ambos esses casos nós somos concebidos como seres sem autonomia sobre nossas decisões. Isso está muito errado.

Hilton Japyassú

Universidade Federal da Bahia

Para saber mais:

Cormier, Zoe, and Zuoxin Wang. “Gene switches make prairie voles fall in love.” Nature (2013).

Durkheim, E. 2009 (1898). Representações individuais e representações coletivas, in Durkheim, E. Sociologia e filosofia. Martin Claret Editora.

[1] A história do vitalismo remonta ao Egito antigo, passa pela filosofia grega, suplanta a Idade Média em nomes respeitados, como Malpighi, e chega ao século XIX e XX na mão de cientistas como Müller, Driesch. O vitalismo persiste ainda hoje em muitas práticas de cura tradicionais, que sugerem que as doenças derivariam, por exemplo, de um desequilíbrio entre forças ou energias vitais (nunca especificadas, nunca encontradas). Percebam que, o fato de nunca terem sido encontradas faz com que tais energias não possam ser uma explicação para a doença, ou para a cura através de práticas tradicionais. No entanto, a prática, o tratamento aplicado em terapias tradicionais, pode ser eficaz, o que estaria errado seriam as explicações vitalistas para esta eficácia. A prática pode estar certa, mesmo tendo por trás de si uma teoria errada. A prática, ao ignorar os equívocos de sua teoria, ao reter como conhecimento teorias já refutadas, pode assim mesmo evoluir, só que mais lentamente, posto que presa a um imaginário equivocado. Longe da luz provida pela teoria adequada, as práticas tradicionais tateiam e se arrastam à deriva, no escuro.

O que a evolução do córtex de hominíneos tem a ver com a duplicação de pedaços de cromossomos?

Ao estudar novos genes que surgiram em nossa linhagem, cientistas estão desvendando como o seu surgimento pode ter influenciado o tamanho do nosso cérebro.

Na história do estudo do cérebro, não há estrutura mais estudada do que o córtex cerebral. Uma das razões é que o nosso córtex cerebral é particularmente grande quando comparado ao de outros grandes primatas. É no córtex que acontece boa parte do processamento necessário para a nossa cognição. Assim, entender de onde vem esse córtex diferente que nós temos pode ajudar a explicar as origens desse macaco pensador. Mas até muito recentemente, nós não tínhamos muitas pistas sobre os mecanismos que levaram ao desenvolvimento deste córtex maior. Tudo mudou quando descobrimos, há menos de dez anos, algumas duplicações de pedacinhos de nossos cromossomos. Mas para entender a importância destes pedacinhos, precisamos primeiro olhar como se forma o córtex cerebral.

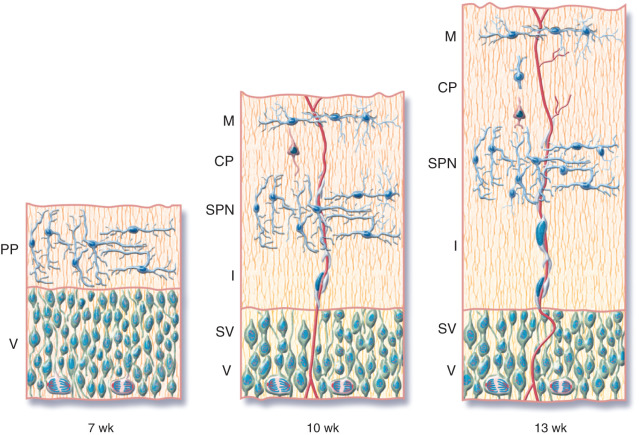

O córtex cerebral, como qualquer outra estrutura do sistema nervoso central, se forma a partir do tubo neural. O tubo neural é um folheto de células em divisão. Em um primeiro momento, estas células se dividindo não se diferenciam, são células tronco neurais, com capacidade de originar neurônios e células da glia. Depois de um tempo, algumas células deixam o ciclo celular, começam a se diferenciar e migram das porções mais internas do tubo em direção ao seu exterior

Durante o desenvolvimento, as paredes do tubo neural vão ganhando espessura, acrescentando mais e mais camadas. Após a sua migração, parte das células se diferencia em neurônios e outra parte em células da glia. Os neurônios então começam a emitir prolongamentos que podem se conectar com alvos próximos ou muito distantes. É por conta destas conexões à distância que se forma o que chamamos de substância branca, grandes regiões do nosso cérebro dedicadas à passagem de cabos conectores, os axônios. Todos estes fenômenos podem levar a um córtex maior. Se cada célula tronco neural se dividir mais vezes, gerando mais neurônios e/ou glia, estas células a mais ocuparão mais espaço. Se os neurônios formarem mais conexões, elas ocuparão mais volume e a substância branca irá também aumentar. Muitas espécies de mamíferos possuem um córtex tão grande e extenso que ele se acomoda à caixa craniana por meio de dobras em estruturas que chamamos de sulcos e giros. Qualquer modificação na expressão de moléculas que regulem estes fenômenos tem o potencial de gerar uma catástrofe, como malformações cerebrais, mas também modificações que são novidades sobre as quais a seleção natural pode operar, levando a alterações, por exemplo, na capacidade cognitiva da espécie.

As técnicas de sequenciamento de DNA sofreram uma grande revolução no começo deste século com a chegada das técnicas de sequenciamento de nova geração, do inglês next generation sequencing. Nesta tecnologia, o genoma é quebrado em pequenas sequências de DNA que são sequenciadas várias vezes. Nestas várias vezes, a mesma sequência aparece às vezes associada com nucleotídeos mais abaixo na cadeia e às vezes com nucleotídeos mais acima. Combinando a informação sobre estas relações de vizinhança, podemos montar um quebra cabeça para obter a sequência toda. Obviamente ninguém monta um genoma com bilhões de nucleotídeos no olho. Para isso, um grande esforço de desenvolvimento de ferramentas de bioinformática foi criado. Mas mesmo com todas estas ferramentas, o montar do quebra cabeça pode ser especialmente desafiador quando estas sequências são muito repetitivas ou duplicadas. Uma das soluções foi voltar a técnicas antigas para realizar o sequenciamento de cadeias de nucleotídeos longas. A outra foi investir em algoritmos melhores, à medida que fomos aprendendo sobre estas falhas. Assim, apesar de termos o primeiro genoma humano desde 2003, foi somente em 2014 que conseguimos detectar duplicações de um grupo importante de genes para os nossos cérebros. E esses genes duplicados deram o que falar.

Hoje em dia, além de termos muitos genomas de seres humanos sequenciados, temos também genomas de grandes macacos, como chimpanzés e gorilas, e grandes pedaços de genomas de hominíneos extintos, como Neandertais. A partir da comparação entre estes genomas, podemos detectar quais genes foram duplicados em nossa linhagem. Dentre os genes encontrados, alguns são expressos durante o desenvolvimento do córtex cerebral e são, assim, possíveis fontes de novidades evolutivas nessa estrutura. Isso porque hoje sabemos que o gene duplicado não sofre as mesmas pressões seletivas para manter as funções desempenhadas pelo gene ancestral. Nele pode haver modificações que eventualmente criem uma nova função. Mas o simples fato de o gene novo ser expresso em um córtex diferente não quer dizer que um causou o outro. E é aí que entram os experimentos que testam a função do gene.

Mas aqui esbarramos em um problema. Como testar o efeito de um gene novo para hominíneos se é eticamente inaceitável realizar um teste da sua função em um embrião humano? Para isso, criamos modelos que se aproximam o máximo possível do que sabemos sobre o desenvolvimento do córtex cerebral em humanos. Tomemos então aqui como exemplo o estudo de um dos genes identificados como potencial novidade na evolução do córtex cerebral, que foi chamado de ARHGAP11B. Este gene não está presente em nenhum dos grandes primatas, mas está presente em Neandertais, hominíneos de Denisova e todos os humanos modernos. O ARHGAP11B é o produto da duplicação parcial do gene ARHGAP11A. A enzima ARHGAP11A, resultante da transcrição e tradução do gene de mesmo nome, é uma enzima envolvida na sinalização intracelular. Mas ARHGAP11B perdeu esta função, pois graças à substituição de uma única citosina por uma guanina, criou-se um novo sítio para splicing que acaba por remover 55 nucleotídeos originais de seu RNA mensageiro. Esta mudança acabou por gerar uma parte completamente nova desta proteína, que perdeu sua atividade enzimática original, mas ganhou uma nova função.

Para descobrir que função é esta, Marta Florio e seus colaboradores se perguntaram se este gene específico de humanos, quando expresso em células tronco neurais do córtex cerebral em formação de camundongos, teria algum efeito. Os pesquisadores promoveram, então, a expressão artificial de ARHGAP11B no cérebro de embriões de camundongo. O que eles observaram foi que, na presença de ARHGAP11B, as células tronco neurais se dividem mais e o córtex cerebral ganha sulcos e giros, que não existem no cérebro liso desses animais. Assim, o uso de embriões de camundongo como modelo sugere indiretamente que a função nova de ARHGAP11B pode ter contribuído para a expansão do córtex de hominíneos.

Mas será que o efeito observado é uma propriedade única da expressão artificial em células de camundongo? O que aconteceria se ele fosse expresso nas células de um primata? Aí entra uma nova corrida tecnológica. A criação de um modelo animal, que atenda requisitos de um animal de laboratório, mas que seja um primata. Para isso, a espécie escolhida foi Callithrix jacchus (o sagui, ou sorin, para nós aqui no RN). Para conseguir saguis expressando ARHGAP11B, este mesmo grupo injetou um lentivírus contendo o gene e sua região regulatória em óvulos fertilizados. Assim, eles obtiveram embriões em que o gene foi incorporado ao genoma. Após isso, os embriões foram transferidos para fêmeas para a gestação. Os embriões que receberam o gene com sucesso apresentaram ampliação no número de células tronco neurais, de novos neurônios e formaram sulcos e giros no córtex cerebral, que em saguis também é liso. Assim, as evidências indiretas da participação de ARHGAP11B na expansão cortical se acumulam. A proteína possui efeitos semelhantes em progenitores corticais de espécies diferentes, não parecendo ser esta observação apenas um efeito colateral do modelo. ARHGAP11B se soma a outros genes novos de hominíneos que atuam no desenvolvimento cortical, como NOTCH2NL, cuja duplicação também causou o aumento no número de divisões que as células tronco neurais fazem, e SRGAP2C, que se tornou um inibidor da proteína produzida pelo gene original (que é um inibidor de sinapses e ramificações de neurônios). Como SRGAP2C é um inibidor de uma proteína inibidora da formação de sinapses, ela acaba sendo um estimulador de sinapses. Todos estes genes estavam presentes em Neandertais e hominíneos de Denisova. Por isso, é difícil acomodar na hipótese molecular atual a ideia preconceituosa de que nós seríamos intelectualmente superiores ou mesmo teríamos um córtex mais avantajado do que os hominíneos com os quais convivemos no último milhão de anos.

Eduardo Sequerra (UFRN)

PARA SABER MAIS:

Marta Florio, Victor Borrell e Wieland Huttner (2017) Human-specific genomic signatures of neocortical expansion. Current Opinion in Neurobiology

Os desafios da hidra

As hidras mostram que sua constância morfológica é um redemoinho de células modulado pelo diálogo de seu genoma com o ambiente. E nos desafiam novamente a repensar conceitos.

Em 1741, o naturalista suíço Abraham Trembley descreveu uma pequena criatura que habitava lagos e rios da Europa. Ela era verde, tinha forma de tubo e passava a maior parte do tempo agarrada ao substrato, como uma alga. Mas às vezes se soltava e caminhava lentamente para um novo local, dando graciosas cambalhotas. Tinha tentáculos delicados na parte de cima que variavam em número entre diferentes indivíduos, algo incomum para uma espécie de animal.

Trembley não tinha certeza se a criatura era uma planta ou um animal. Para responder essa dúvida, ele fez um experimento, método que só viria a ser comum em biologia mais de um século depois. Ele cortou a criatura ao meio e elaborou uma hipótese: se fosse um animal, morreria; se fosse uma planta, brotariam dois novos indivíduos. Após alguns dias, cada parte da criatura cortada ao meio gerou dois indivíduos completos (Figura 1). E quando cortada em quatro partes também. Não importando se eram pedaços grandes ou pequenos, cortes verticais ou horizontais, sempre se regeneravam organismos completos de cada fragmento.

Trembley concluiu que era uma planta. Mas sua conclusão ruiu quando observou um indivíduo capturar e comer uma presa. Tratava-se de um animal com capacidades extremas de regeneração. Linnaeus batizou o animal de Hydra, em referência ao mito grego de Hidra de Lerna, um monstro marinho capaz de regenerar uma nova cabeça cada vez que era cortada (foi finalmente derrotado por Héracles com a ajuda de um cauterizador).

A pequena Hydra de Trembley foi mais que uma curiosidade para ciência do século XVIII. Foi uma monstruosa anomalia para as teorias preformistas apoiadas na visão mecanicista do animal máquina. Para os preformistas, a forma do animal adulto preexistia miniaturizada em ovos ou espermatozoides. Não havia verdadeira geração da forma, mas simplesmente crescimento. A hidra desafiava essa concepção ao gerar novos indivíduos a partir de diferentes partes. Um século depois, o preformacionismo foi completamente abandonado e a visão de que a forma dos animais é construída durante o desenvolvimento embrionário se tornou um consenso.

As hidras são cnidários, como os corais, anêmonas e águas-vivas. Na biologia contemporânea, ela se tornou um organismo-modelo para estudar os mecanismos celulares e moleculares que controlam a capacidade de regenerar partes e órgãos. As células de seu corpo, ao contrário das nossas, estão todas constantemente se dividindo e substituindo as antigas, em uma contínua recriação corporal. Células que se dividem na região central se movem continuamente em direção às extremidades, seguindo gradientes moleculares de proteínas na cabeça e na base do corpo. Quando cortada ao meio, a hidra regenera uma cabeça no lado que tinha maior concentração da proteína produzida na região da cabeça, coordenando assim a reconstrução do eixo corporal.

A proteína secretada por células na região da cabeça foi chamada de WNT e ativa a produção de outras proteínas nas células vizinhas. O número variável de tentáculos é uma indicação da potência da atividade de WNT. Quando uma molécula sintética que ativa a via de WNT é colocada na água, as hidras desenvolvem tentáculos em todo o corpo (Figura 2). Um estudo publicado esse mês por cientistas alemães mostrou que o gradiente molecular de WNT depende também de fatores abióticos e bióticos. Indivíduos criados a 12°C desenvolvem em média 40% menos tentáculos do que indivíduos criados a 18°C, e indivíduos que tiveram as bactérias simbióticas da pele eliminadas pela aplicação de antibióticos desenvolvem quatro vezes mais tentáculos. Mostraram ainda que temperatura e bactérias influenciam diretamente onde se expressam genes do genoma da hidra.

A biologia moderna frequentemente descreve o desenvolvimento embrionário como um processo controlado autonomamente pelo genoma em direção a um estado adulto estável. O ambiente é visto como condição de fundo ou fonte de ruído de um processo que é controlado internamente. Mas as hidras mostram que sua constância morfológica é um redemoinho de células modulado pelo diálogo de seu genoma com o ambiente. E nos desafiam novamente a repensar conceitos.

João Francisco Botelho (PUC de Chile)

Para saber mais

Gilbert, Scott F., Thomas CG Bosch, and Cristina Ledón-Rettig. “Eco-Evo-Devo: developmental symbiosis and developmental plasticity as evolutionary agents.” Nature Reviews Genetics 16.10 (2015): 611-622.

Taubenheim J, Willoweit-Ohl D, Knop M, Franzenburg S, He J, Bosch TCG, et al. Bacteria- and temperature-regulated peptides modulate β-catenin signaling in Hydra. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(35):21459-68.

Vogg, Matthias C., Brigitte Galliot, and Charisios D. Tsiairis. “Model systems for regeneration: Hydra.” Development 146.21 (2019).

O bebê Yoda e a ciência da fofura

Provavelmente, apenas os Wampas escondidos nas cavernas do isolado planeta Hoth ainda não viram a fofura que tomou conta das redes nas últimas semanas: um bebê da mesma espécie do personagem Yoda da saga Star Wars. A série na qual o personagem aparece ainda não estreou no Brasil, mas os memes já chegaram por aqui. O rostinho do personagem –apelidado de bebê Yoda por falta de um nome mais apropriado– despertou os instintos maternais e paternais de fãs da série e outros desavisados que viram a fofura por aí. Mas por que os olhos grandes, o nariz pequeno e o rosto rechonchudo do personagem causam esse sentimento? Continue Lendo “O bebê Yoda e a ciência da fofura”

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante

Em 1835, Charles Darwin, em sua histórica viagem a bordo do HMS Beagle, visitou o Chile, onde conheceu um naturalista alemão chamado Renous. Renous havia sido preso dois ou três anos antes por heresia. A prisão aconteceu quando as pessoas do povoado de San Fernando descobriram que ele transformava, “por bruxaria”, lagartas em borboletas. O conhecimento sobre a metamorfose dos insetos ainda não havia chegado aos cidadãos de bem de San Fernando, apesar de ser estudado já há mais de 2000 anos! O filósofo grego Aristóteles tinha um grande interesse na metamorfose completa dos insetos, pois acreditava que a transformação radical de uma simples larva em um inseto adulto altamente complexo oferecia uma oportunidade de testar suas ideias sobre reprodução animal e desenvolvimento embrionário. Ele acreditava que a metamorfose e o mistério da geração espontânea de vida estavam ligados. Para Aristóteles, explicar a metamorfose era uma oportunidade para explicar a origem da vida a partir de material não-vivo.

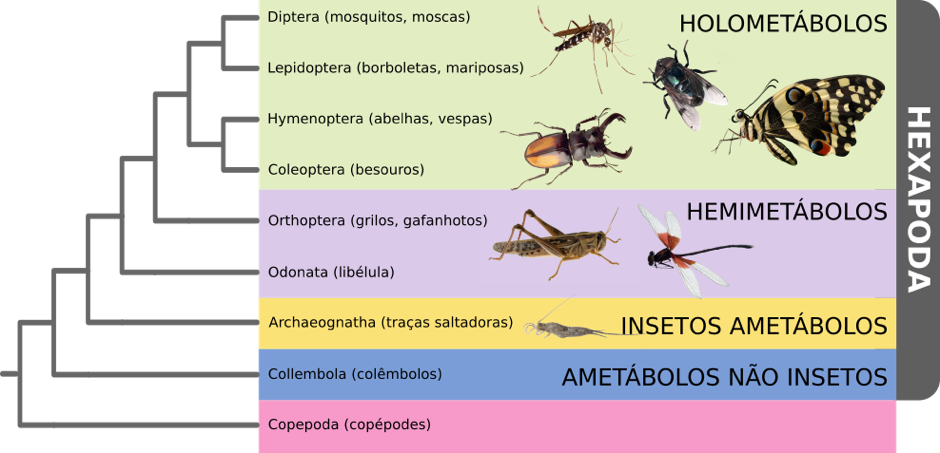

A grande maioria das espécies do subfilo Hexapoda (artrópodes com três pares de pernas) passa por algum tipo de metamorfose (Figura 1). A extensão das mudanças pelas quais os insetos passam durante seu desenvolvimento é usada para classificá-los em três categorias. Os ametábolos, como as traças dos livros, sofrem pouca ou nenhuma metamorfose. Quando nascem de ovos, eles já se parecem com adultos, ainda que pequenos, e simplesmente crescem fazendo uma série de mudas pelas quais saem de seus exoesqueletos pequenos, crescem e produzem um novo exoesqueleto, maior. Hemimetábolos são os insetos de metamorfose incompleta, como baratas, gafanhotos, percevejos e libélulas. Eles eclodem como ninfas –versões em miniatura de suas formas adultas– e à medida que crescem gradualmente desenvolvem asas e genitais. Por fim, os holometábolos são os insetos com metamorfose completa, como besouros, moscas, borboletas, mariposas e abelhas, que eclodem como larvas entram em um estágio de pupa inativo e finalmente emergem como adultos, que não se parecem com as larvas. Durante o estágio de pupa, órgãos e tecidos são extensamente remodelados e, em alguns casos, completamente reconstruídos. O resultado é uma mudança drástica na morfologia, na fisiologia e no comportamento de um inseto.

Durante sua evolução, os insetos apresentaram várias estratégias de história de vida, algumas das quais persistem nas ordens atuais. Os primeiros insetos não sofriam metamorfose. Eles nasciam dos ovos essencialmente como adultos em miniatura. Hoje, poucos insetos são ametábolos. Com a evolução das asas e do voo, o adulto passou a ser o estágio terminal sem nenhuma muda, e surgiu o estágio imaturo, denominado ninfa, que não possuía asas e órgãos genitais (hemimetábolos). Embora as ninfas geralmente se assemelhem ao adulto, a diferença entre os dois estágios pode ser bastante dramática, como visto na transição da ninfa aquática para o adulto aéreo nas libélulas. Cerca de 350 milhões de anos atrás, no período Cambriano, alguns insetos mudaram sua forma de amadurecer, chegando a ter mudanças extremas durante o desenvolvimento, com um estágio larval que nada se parece com o adulto. A observação de grupos com diferenças relativamente pequenas entre larvas, pupas e adultos, como os insetos da ordem Raphidioptera (Figura 2), facilita o entendimento da evolução da metamorfose como um processo contínuo, em vez de uma transformação abrupta. As larvas desses insetos não diferem consideravelmente dos imaturos de hemimetábolos e uma muda converte sua larva em pupa móvel com asas externas e mandíbulas e pernas livres. Na última muda, o adulto emerge.

Há duas hipóteses para explicar a evolução da metamorfose completa (Figura 3). Na primeira, a pupa é considerada uma versão modificada do último ínstar larval (hipótese 1). A favor dessa hipótese está a observação de que estágios de repouso em forma de pupa não são exclusivos de holometábolos, pois evoluíram independentemente em alguns hemimetábolos. Na segunda (hipótese 2), haveria em insetos hemimetábolos um estágio embrionário críptico, a pró-ninfa, da qual evoluiu a larva dos holometábolos. O estágio larval de vida livre, capaz de se alimentar, tornou-se dedicado ao crescimento e os estádios da ninfa dos hemimetábolos foram reduzidos a um único estágio incapaz de se alimentar, a pupa, que proporcionava a transição para o adulto. Um experimento interessante foi o tratamento experimental de pró-ninfas com um hormônio inibidor da metamorfose, o hormônio juvenil: ele induz a diferenciação tecidual em pró-ninfas, imitando os processos que ocorreram durante a evolução da larva. Uma diferença importante entre as duas hipóteses é que na hipótese 1 pressupõe-se que a evolução da larva antecedeu o surgimento da pupa (que é, portanto, uma larva modificada), e os ínstares larvais anteriores são considerados homólogos à ninfa dos hemimetábolos. De acordo com hipótese 2, o estágio larval, por sua vez, evoluiu da pró-ninfa embrionária. O assunto está longe de ser resolvido.

Também podemos nos perguntar se haveria algum ganho adaptativo da metamorfose completa. A metamorfose foi tão bem-sucedida que, hoje, mais de 80% das espécies de insetos, possivelmente representando cerca de 60% de todas as espécies de animais do planeta, passam por uma metamorfose completa. De fato, a metamorfose permite que imaturos e adultos se alimentem de diferentes recursos. Darwin destaca, em “A origem das espécies”, que diferentes estágios podem estar diferencialmente adaptados a nichos particulares. Por exemplo, enquanto as lagartas estão ocupadas devorando folhas, completamente desinteressadas na reprodução, as borboletas voam de flor em flor em busca de néctar e parceiros. Os adultos das moscas varejeiras, assim como as borboletas, alimentam-se de néctar, mas suas larvas se desenvolvem em matéria orgânica em decomposição ou até mesmo de tecidos de hospedeiro vivo, como vimos em dois textos aqui no blog (sobre entomologia forense e terapia larval). Adultos e larvas não competiriam pelos mesmos recursos. Essa explicação, no entanto, não é facilmente estendida para entender a evolução de um estágio adicional de pupa, um estágio imóvel e puramente de desenvolvimento. Uma outra hipótese levantada é que a metamorfose completa seja uma adaptação que permite dissociar o crescimento (no estágio de larva) e a diferenciação (no estágio de pupa). O principal benefício da metamorfose completa seria, assim, a dissociação entre crescimento rápido na larva e diferenciação dos tecidos adultos nas pupas, facilitando a exploração de recursos alimentares efêmeros pelas larvas. A maioria das espécies precisa atingir um peso crítico antes da transição para a maturidade. Com as rápidas taxas de crescimento das larvas, o peso crítico seria atingido em uma idade menor, o que seria um traço adaptativo. Alternativamente, dissociar crescimento e diferenciação pode ser benéfico em situações de intensa competição por recursos efêmeros.

Talvez, a metamorfose tenha ajudado os insetos a conquistarem diversos ambientes e contribuído para sua resiliência. Com mais de um milhão de espécies descritas e uma história de mais de 3,5 bilhões de anos, os insetos continuarão passando por seus estágios de ovo, larva, pupa e adulto, mesmo quando as condições climáticas forem inviáveis para animais como os vertebrados.

Tatiana Teixeira Torres (USP)

Para saber mais:

Uma edição especial do periódico Philosophical Transactions of the Royal Society B (agosto de 2019), trouxe uma série de discussões sobre metamorfose dos insetos:

- Rolff J, Johnston PR e Reynolds S (2019) Complete metamorphosis of insects. Proc. R. Soc. B, 374(1783): 20190063.

Este artigo apresenta uma introdução à edição especial, mostrando os destaques apresentados nos demais artigos da edição.

- Truman JW e Riddiford LM(2019) The evolution of insect metamorphosis: a developmental and endocrine view. Proc. R. Soc. B, 374(1783): 20190070.

Os autores apresentam dados de desenvolvimento, genéticos e endócrinos de diversos grupos de insetos para discutir hipóteses sobre a evolução da metamorfose de insetos. Eles sugerem que o desenvolvimento de holometábolos nos estágios larva-pupa-adulto seja equivalente ao de pró-ninfa>ninfa>adulto de insetos hemimetábolos, a hipótese 1 descrita no texto.

- Jindra M (2019) Where did the pupa come from? The timing of juvenile hormone signalling supports homology between stages of hemimetabolous and holometabolous insects. Proc. R. Soc. B, 374(1783): 20190064.

Neste artigo, o autor descreve claramente as duas hipóteses propostas para explicar a evolução da metamorfose. Mostra também descobertas sobre a sinalização por hormônio como um suporte à hipótese 2, na qual a pupa teria evoluído de um estágio pré-adulto final.

A primeira célula do primeiro animal

Os primeiros seres vivos que habitaram nosso planeta eram células que vagavam pelos mares se alimentando e reproduzindo por si só, como ainda o fazem milhões de outras espécies unicelulares. Mas essa solidão celular foi quebrada diversas vezes durante a história evolutiva, quando indivíduos de uma espécie, depois da divisão celular, continuaram vivendo juntos, formando colônias de células idênticas. Algumas destas espécies coloniais deram outro passo evolutivo e originaram seres multicelulares composto por diferentes tipos celulares, cada um especializado na captura de alimentos, suporte, proteção ou mesmo reprodução. Continue Lendo “A primeira célula do primeiro animal”

Um relacionamento a três bastante tóxico

A simbiose está no ar! Trabalho sobre simbiose publicado na semana passada elucida a produção de uma importante toxina envolvida na relação entre uma alga, uma lesma e uma bactéria.

É amplamente conhecido que uma das estratégias de defesa mais eficientes no oceano é a produção de compostos químicos tóxicos. Sabendo disso, cientistas, há décadas, exploram esses ambientes à procura de moléculas, também conhecidas como produtos naturais, para explorarem suas atividades e possíveis aplicações. Diversos desses produtos já são usados amplamente na indústria farmacêutica para fabricação de remédios contra câncer e analgésicos potentes, mas sabemos que ainda há uma enorme quantidade de compostos que ainda não conhecemos. Em alguns casos, não se sabe ainda muito bem como essas moléculas são produzidas pelos organismos que as detêm. Saber a sua origem e e o modo como essas moléculas são fabricadas (os passos metabólicos envolvidos em sua produção) é de grande importância para que possamos fabricá-las em laboratório. No entanto, não é só para biotecnologia e para indústria farmacêutica que o estudo dessas moléculas interessa. Continue Lendo “Um relacionamento a três bastante tóxico”

Pistas genômicas sobre a evolução de nossos cérebros plásticos

A aprendizagem e a experiência social moldam profundamente nosso comportamento, cognição, modo de ser. O que estudos genômicos têm mostrado sobre a evolução da plasticidade de nossos cérebros?

São muitos os animais que são capazes de aprender. Mas não encontramos em outros animais a mesma capacidade de responder à experiência e ao ambiente por meio da aprendizagem que vemos em humanos. Nosso comportamento é moldado pela aprendizagem social de uma maneira sem paralelos entre os seres vivos. Que mudanças ocorridas na evolução do cérebro tornaram possível tal capacidade de aprender? No último número de Annual Review of Anthropology, Chet C. Sherwood e Aida Gómez-Robles revisam o que sabemos a este respeito, num artigo sobre plasticidade cerebral e evolução humana. Retomamos aqui algumas de suas ideias. Continue Lendo “Pistas genômicas sobre a evolução de nossos cérebros plásticos”

Quer saber sua origem? Pergunte aos microrganismos e a Loki.

Num post aqui do Darwinianas, João Francisco Botelho falou sobre os microrganismos que habitam o corpo humano e explicou que através do desenvolvimento de técnicas de biologia molecular conseguimos acessar uma grande diversidade antes não conhecida de microrganismos difíceis de cultivar em laboratório. Neste meu primeiro post aqui do Darwinianas vou falar um pouco mais sobre uma dessas abordagens, a metagenômica, com a qual trabalho rotineiramente no meu Laboratório.

O termo “metagenômica” foi cunhado pela pesquisadora Jo Handelsman em 1998 e quer dizer “além do genoma”. A abordagem consiste basicamente em coletar amostras ambientais (por exemplo, de saliva humana a sedimentos de fossas marinhas abissais) e extrair e sequenciar simultaneamente o DNA de todos os microrganismos presentes nesta amostra. Com essas sequências em mãos podemos saber quem são os microrganismos presentes na amostra e o que eles potencialmente estão fazendo, pois podemos saber quais são os genes que estão presentes ali. Para fazer isso, os cientistas tinham que fragmentar o DNA metagenômico, colar em outros pedaços de DNA (por exemplo, plasmídeos) e inserir em bactérias para poder separar (ou isolar) os fragmentos, para depois disso dar significado biológico a essas sequências. Esse procedimento, era muito caro e laborioso, mas com os avanços tecnológicos hoje é possível “ler” uma quantidade extremamente maior de material genético, em muito menos tempo, a um custo muito menor.

Essa revolução tecnológica fez com que os bancos de dados de sequências crescesse muito, o número de genomas de referência (usados para dar significado biológico às sequências) também crescesse e novas abordagens e desafios fossem aparecendo. Com a massiva geração de novos dados, é possível reconstruir genomas inteiros a partir das sequências metagenômicas. A descoberta de alguns novos genomas tem contribuído muito para a expansão do conhecimento da biodiversidade e da e sobre as relações de parentesco entre os organismos. Ressalto aqui dois exemplos.

Em um trabalho liderado pela pesquisadora Jillian Banfield, centenas de novos grupos de bactérias extremamente pequenas e de biologia incomum foram descobertos em aquíferos contaminados por urânio através da reconstrução de novos genomas. Esses novos grupos (filos) representam uma expansão de 15% do da diversidade conhecida de bactérias e têm uma origem evolutiva comum. Esses microrganismos peculiares podem estar desempenhando funções importantes na ciclagem de matéria, por exemplo, de nitrogênio, carbono, enxofre.

Outro trabalho, liderado pelo pesquisador Thijs Ettema, analisou amostras de sedimento próximos a uma fumarola (chamada de “Castelo de Loki”, em homenagem ao deus nórdico de mesmo nome) a 2.383 metros de profundidade no Mar do Norte. A partir das sequências metagenômicas, os pesquisadores conseguiram montar novos genomas de microrganismos pertencentes a um novo filo do Domínio Archaea, Lokiarchaeota, em homenagem ao deus Loki. É muito interessante que estejam presentes nesses genomas recentemente descobertos vários genes considerados exclusivos de eucariotos. Esse novo filo “bagunçou” a árvore da vida, sugerindo que nós, eucariotos, somos fruto da evolução de uma célula arqueana que fagocitou uma bactéria.

Diversos grupos de pesquisa ao redor do globo vêm se dedicando a essas abordagens e milhares de novos genomas de microrganismos e vírus estão sendo recuperados de amostras disponíveis em bases de dados públicas, elucidando importantes questões científicas. Porém, os desafios são grandes. É necessário um grande poder computacional e habilidades de programação para analisar volumes tão grandes de dados em tempo hábil. Só para se ter ideia, o sequenciamento de uma amostra metagenômica pode gerar um arquivo texto (composto apenas por “A”, T”, “C” e “G”, os nucleotídeos que constituem o DNA) de mais de 50 Gigabytes! As novas tecnologias e abordagens estão revolucionando a forma como estudamos a vida de maneira muito rápida, trazendo a possibilidade de fazer novas perguntas e avançar ainda mais na nossa compreensão da natureza, da diversidade da vida e do fazer científico.

Pedro Milet Meirelles

Instituto de Biologia da UFBA

Figura de Capa: Representação do Deus nórdico Loki, que inspirou a nomeação de um grupo de microrganismos que podem fornecer pistas sobre nossa origem evolutiva (Fonte: https://norse-mythology.org/gods-and-creatures/the-aesir-gods-and-goddesses/loki/).

Para Saber mais:

Anantharaman, K., Brown, C. T., Hug, L. A., Sharon, I., Castelle, C. J., Probst, A. J., et al. (2016). Thousands of microbial genomes shed light on interconnected biogeochemical processes in an aquifer system. Nat. Commun. 7, 13219. doi:10.1038/ncomms13219. (https://www.nature.com/articles/ncomms13219)

Brown, C. T., Hug, L. A., Thomas, B. C., Sharon, I., Castelle, C. J., Singh, A., et al. (2015). Unusual biology across a group comprising more than 15% of domain Bacteria. Nature 523, 208–211. doi:10.1038/nature14486. (https://www.nature.com/articles/nature14486)

Handelsman, J., Rondon, M. R., Brady, S. F., Clardy, J., and Goodman, R. M. (1998). Molecular biological access to the chemistry of unknown soil microbes: a new frontier for natural products. Chem Biol 5, R245–9. (https://www.cell.com/cell-chemical-biology/pdf/S1074-5521(98)90108-9.pdf)

Parks, D. H., Rinke, C., Chuvochina, M., Chaumeil, P.-A., Woodcroft, B. J., Evans, P. N., et al. (2017). Recovery of nearly 8,000 metagenome-assembled genomes substantially expands the tree of life. Nat. Microbiol. 903, 1–10. doi:10.1038/s41564-017-0012-7. (https://www.nature.com/articles/s41564-017-0012-7)

Roux, S., Brum, J. R., Dutilh, B. E., Sunagawa, S., Duhaime, M. B., Loy, A., et al. (2016). Ecogenomics and potential biogeochemical impacts of globally abundant ocean viruses. Nature 537, 689–693. doi:10.1038/nature19366. (https://www.nature.com/articles/nature19366)

Spang, A., Saw, J. H., Jørgensen, S. L., Zaremba-Niedzwiedzka, K., Martijn, J., Lind, A. E., et al. (2015). Complex archaea that bridge the gap between prokaryotes and eukaryotes. Nature 521, 173–179. doi:10.1038/nature14447. (https://www.nature.com/articles/nature14447)