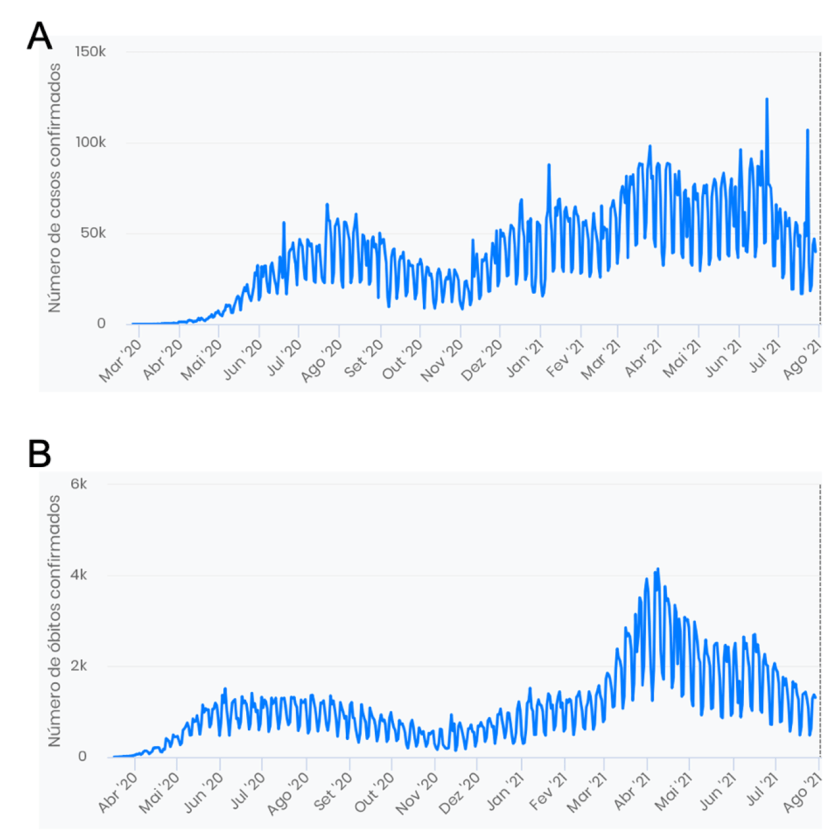

Desde o início da pandemia da COVID-19, o vírus associado à doença, SARS-CoV-2, infectou pelo menos 211.373.303 pessoas, resultando em 4.424.341 mortes, conforme dados disponibilizados pela OMS em 20/08/2021. Considerando-se subnotificações de casos e mortes pela doença, pode-se estimar que ela causou de 7 a 9 milhões de mortes em todo o mundo. O Brasil é um dos epicentros da doença, registrando até o momento, conforme dados da OMS, 20.556.487 casos confirmados desde o começo da pandemia e 574.209 mortes. Isso significa que cerca de 13% das mortes por COVID-19 aconteceram no país, o que é muito significativo, como podemos perceber ao recordar que 2,8% da população mundial vive no Brasil. Aproximadamente uma em cada 8 pessoas que morreram dessa doença vivia no país. São números desoladores, que devem mobilizar-nos cada vez mais para compreender a doença e tomar as medidas necessárias para evitar contraí-la e disseminá-la.

Um dos aspectos mais importantes é entender por que algumas pessoas exibem maior susceptibilidade a apresentar quadros graves da doença. Há, afinal, uma enorme variabilidade nos quadros clínicos durante a infecção aguda pelo SARS-CoV-2 – Isso sem falar na variabilidade dos quadros de longo termo em pessoas que contraíram a doença, da qual não trataremos aqui. Enquanto 90% das pessoas exibem infecção silenciosa (assintomática) ou suave (paucissintomática), sem necessitar de hospitalização, 10% dos casos requerem admissão no hospital, com pneumonia, e 2% sofrem falência respiratória.

Aos poucos, um quadro mais claro sobre as razões para essa diferença entre quadros suaves e graves vai se formando. Não faz uma semana que um avanço importante foi relatado por Paul Bastard e colaboradores no periódico Science Immunology. Desde os primeiros dias da pandemia, já se sabe que a idade é um dos principais fatores epidemiológicos de risco de hospitalização ou morte por pneumonia causada por COVID-19. O risco desses desfechos da doença dobra a cada cinco anos de idade. Sabe-se também que as frequências de doença crítica e morte são maiores em homens do que em mulheres.

Anteriormente, já havia sido mostrado que erros inatos relacionados à indução e amplificação de Interferons do tipo I poderiam estar associados a pneumonia grave decorrente de COVID-19 em um pequeno conjunto de pacientes. Os Interferons do tipo I constituem um grande grupo de proteínas que atuam na regulação da atividade do sistema imune. Esse achado sugeria, então, que a ação regulatória dessas proteínas é importante para a proteção contra infecção respiratória por SARS-CoV-2. Além disso, estudos anteriores já indicavam que autoanticorpos, ou seja, anticorpos produzidos pelo sistema imune que atacam proteínas do próprio indivíduo, poderiam ter papel relevante no quadro clínico da doença. Em estudo anterior do mesmo grupo de pesquisadores, autoanticorpos capazes de neutralizar dois tipos de Interferon (IFN) – IFN-a2 e/ou IFN-ω – foram detectados no sangue de pelo 10% dos pacientes exibindo pneumonia grave por COVID-19 numa coorte internacional, enquanto não foram encontrados em qualquer um dos pacientes assintomáticos ou com infecção suave. Quando se afirma que um anticorpo neutraliza uma outra substância, o que se está dizendo é que ele inativa (neutraliza) seu efeito sobre o funcionamento de um organismo. Nesse mesmo estudo, foi observada uma grande consistência entre a presença de autoanticorpos e a idade e o sexo como fatores de risco: autoanticorpos contra IFN-a2 e/ou IFN-ω foram encontrados principalmente em homens (95%) e pessoas mais idosas (acima de 65 anos). Os mesmos achados foram replicados em estudos independentes realizados em Amsterdam, Lyon, Madrid, New Haven, San Francisco, bem como em amostras de um banco de plasma de pacientes de COVID-19, indicando claramente um padrão que merecia investigação ulterior, prometendo maior entendimento sobre a variabilidade dos quadros clínicos da doença.

Uma dúvida razoável que se poderia levantar diz respeito à possibilidade de que esses autoanticorpos contra diferentes tipos de Interferon sejam uma consequência da COVID-19 e não uma causa associada à gravidade do quadro clínico. As evidências disponíveis indicavam, contudo, que este não era o caso: autoanticorpos contra Interferons do tipo I haviam sido encontrados em cerca de 0,3% de uma amostra de 1.227 indivíduos da população em geral obtida antes da pandemia, indicando que os autoanticorpos são anteriores à infecção por COVID-19, tendo um possível papel causal na COVID-19 crítica, em vez de terem sido produzidos em decorrência dela.

Diante dessas evidências, Paul Bastard e colaboradores se propuseram a testar duas hipóteses no estudo que relataram semana passada: primeiro, que autoanticorpos neutralizando concentrações de Interferons do tipo I abaixo de 10 ng/mL (nanogramas/mililitro, um grama [g] corresponde a 1.000.000.000 nanogramas) poderiam estar subjacentes a pneumonia grave decorrente de COVID-19 em mais de 10% dos casos; segundo, que a prevalência de autoanticorpos contra Interferons do tipo I na população geral, não-infectada, aumentaria com a idade e seria maior em homens do que em mulheres.

Evidências a favor da hipótese de que autoanticorpos contra Interferons do tipo I subjazem casos de COVID-19 grave

Bastard e colaboradores mostraram, em termos gerais, que autoanticorpos capazes de neutralizar concentrações de Interferons do tipo I menores do que aquelas anteriormente relatadas, mas ainda assim maiores do que as concentrações fisiológicas, são comuns na população mais idosa, com sua prevalência aumentando com a idade na população geral não-infectada por COVID-19, chegando a 4% em indivíduos com mais de 70 anos. Eles estão associados a pelo menos 20% dos casos de COVID-19 crítica em pacientes com mais de 80 anos e a cerca de 20% de todas a mortes causadas por essa doença. Pessoas com mais de 80 anos que apresentavam quadros graves de COVID-19 possuíam em seu sangue autoanticorpos capazes de neutralizar concentrações tão baixas quanto 100 pg/mL (picogramas/mililitro, um grama [g] corresponde a 1.000.000.000.000 picogramas) de IFN-α2 e/ou IFN-ω.

O estudo também mostrou que esses autoanticorpos estavam presentes em mais de 13,6% de todos os pacientes exibindo esse quadro clínico, em todas as faixas etárias, e que pelo menos 18% dos indivíduos falecidos devido à doença apresentavam, na maioria das faixas etárias, esses autoanticorpos. Considerando o Interferon beta – IFN-β -, autoanticorpos dirigidos contra essa proteína foram encontrados em cerca de 1,3% dos pacientes com doença crítica e falecidos, a maioria dos quais não exibiam autoanticorpos contra IFN-α2 e/ou IFN-ω. Entre os pacientes investigados, amostras anteriores à COVID-19 estavam disponíveis em quatro deles, tendo sido mostrado claramente que autoanticorpos contra IFN-α2 e/ou IFN-ω estavam presentes antes da infecção por SARS-CoV-2.

Foi observado que a prevalência de autoanticorpos neutralizando 10 ng/mL e 100 pg/mL de Interferons do tipo I, com exceção de IFN-β, aumenta significativamente com a idade, na população em geral: no caso da primeira concentração de IFNs, 0,17% dos indivíduos com menos de 70 anos testaram positivo para esses autoanticorpos, 1,4% após a idade de 70 anos e 4,2% entre 80 e 85 anos; para a segunda concentração, 1,1% abaixo de 70 anos, 4,4% após os 70 e 7,1% entre 80 e 85. Esse aumento observado com a idade é consistente com outros estudos acerca de vários autoanticorpos, realizados desde os anos 1960.

Este é um achado muito importante: autoanticorpos contra Interferons do tipo I, que não acarretam efeitos clínicos antes da infecção por SARS-CoV-2, oferecem uma explicação convincente do significativo aumento no risco de COVID-19 crítica entre as pessoas mais idosas. Além disso, autoanticorpos neutralizando 100 pg/mL de Interferons do tipo I em plasma diluído dez vezes, correspondendo, portanto, a uma neutralização de 1 ng/mL em condições fisiológicas, podem estar envolvidos em pelo menos 18% das mortes e mais de 20% dos casos críticos em pessoas com mais de 80 anos. Como argumentam os autores, é tentador especular que uma proporção ainda maior de casos de COVID-19 com risco de morte tenham relação com a ação desses autoanticorpos, devido à sua capacidade de neutralizar Interferons do tipo I em concentrações fisiológicas menores. Afinal, eles mostraram in vitro que concentrações dessas proteínas tão baixas quanto 100 pg/mL podem impedir a replicação de SARS-CoV-2 em células epiteliais, sendo que as concentrações detectadas em pacientes com infecção aguda por SARS-CoV-2 que não exibiram quadros graves se encontrava entre 1 e 100 pg/mL. Logo, a capacidade dos autoanticorpos de neutralizarem concentrações tão baixas provavelmente têm grande significado clínico, ainda maior do que aquele que já foi evidenciado pelo estudo.

Por fim, é muito relevante o fato de que os resultados do estudo sugerem que a neutralização de apenas um dos Interferons do tipo I (IFN-α2, IFN-ω, ou IFN-β) pode estar subjacente a quadros de COVID-19 que envolvem riscos à vida.

As consequências propostas: implicações para saúde pública e tratamento de pacientes

São muitas as consequências que Bastard e colaboradores indicam no trabalho publicado na semana passada. Reproduzimos aqui essas indicações, sem perder de vista que há muitas qualificações necessárias em relação a elas. Não é trivial, por exemplo, propor extensa testagem de pacientes e população em geral para detectar autoanticorpos contra Interferons. Se ponderarmos as relações de custo e benefício, seria melhor priorizar o uso de recursos em tal testagem ou na aquisição de vacinas. Como esses custos e benefícios se distribuem em diferentes países, em termos dos recursos disponíveis, da cobertura vacinal, da fase em que se encontra a pandemia, de variáveis demográficas? Em vista desses aspectos, não se pode tomar essas medidas como universalmente válidas. Elas podem ser mais ou menos eficazes a depender de muitas variáveis contextuais.

Dito isso, vale a pena considerar as consequências que os autores percebem em seus achados:

- Poderia ser importante testar tanto pacientes infectados por SARS-CoV-2 quanto a população em geral para detecção e verificação da atividade neutralizadora de autoanticorpos contra Interferons do tipo I. Esses testes deveriam ser realizados para autoanticorpos contra pelo menos três Interferons: IFN-α2, IFN-ω e IFN-β. Os resultados obtidos também indicam a pertinência de dar prioridade a tais testes entre pessoas mais idosas e pacientes com condições genéticas ou autoimunes associadas com autoanticorpos contra Interferons do tipo I.

- Pacientes exibindo autoanticorpos contra Interferons do tipo I poderiam ter prioridade de vacinação contra COVID-19.

- Vacinas vivas atenuadas, incluindo vacina contra o vírus da febre amarela ou vacinas contra SARS-CoV-2 usando aquele vírus como plataforma ou “backbone”, não deveriam ser aplicadas a pacientes exibindo esses autoanticorpos.

- Embora pareçam saudáveis antes da infecção por SARS-CoV-2, esses pacientes deveriam ser monitorados para outras doenças virais.

- Indivíduos não-vacinados que possuem autoanticorpos contra Interferons do tipo I deveriam, em caso de infecção por SARS-CoV-2, ser hospitalizados, devido aos riscos de agravamento do quadro clínico. Entre os indicativos para seu tratamento que seguem dos estudos, pode-se comentar sobre a possibilidade de administração precoce de anticorpos monoclonais contra SARS-CoV-2 em tais pacientes, mesmo na ausência de sintomas de pneumonia severa, e de IFN-β na ausência tanto de pneumonia quanto de autoanticorpos contra IFN-β. Tratamento de resgate por plasmaférese seria outra opção terapêutica em pacientes que já apresentam pneumonia. É evidente que, em qualquer caso de recomendação de tratamento, seria preciso verificar a disponibilidade de estudos clínicos de qualidade apoiando sua indicação.

- Hemoderivados, especialmente plasma, deveriam ser testados para autoanticorpos contra Interferons do tipo I e quaisquer produtos contendo esses anticorpos deveriam ser excluídos da doação.

- Considerando que uma injeção única de IFN-β é inócua e potencialmente eficaz, terapia precoce com IFN-β poderia ser considerada para contatos de pessoas com COVID-19 ou durante a primeira semana após a infecção, especialmente em pacientes idosos, com maior risco de pneumonia crítica, exibindo autoanticorpos contra IFN-α2 e IFN-ω, mas não contra IFN-β. Novamente, nesse caso seria preciso verificar a disponibilidade de evidência favorável ao tratamento, oriunda de estudos clínicos de qualidade.

- Será importante elucidar o mecanismo subjacente ao desenvolvimento de autoanticorpos contra Interferons do tipo I, que pode diferir entre pacientes com menos e mais de 65 anos de idade.

A presença desses autoanticorpos contra Interferons do tipo I certamente não é a única causa de casos graves de COVID-19, como mostram claramente os percentuais de pacientes com tal quadro clínico nos quais foram encontrados. Ela é, no entanto, uma peça muito importante, entre muitas outras, do quebra-cabeças da variabilidade do quadro clínico da doença, com consequências muito importantes para a saúde pública e o tratamento dos pacientes, como destacamos acima. O estudo que hoje discutimos é um belo exemplo da importância da pesquisa científica para enfrentar a situação grave que vivemos.

Charbel N. El-Hani

(Instituto de Biologia/UFBA)

PARA SABER MAIS

Bastard, Paul et al. (2021). Autoantibodies neutralizing type I IFNs are present in ~4% of uninfected individuals over 70 years old and account for ~20% of COVID-19 deaths. Science Immunology, no prelo.